Les illusions d'optique déjouent nos sens. Elles transforment l'ordinaire en extraordinaire, rendant le simple complexe…

Avez-vous déjà vu une image fixe… qui semble bouger ? Pensé qu’une ligne était plus longue qu’une autre, alors qu’elles sont identiques ?

Rassurez-vous, ce n’est pas votre vue qui déraille, c’est votre cerveau qui interprète mal. Les illusions d’optique nous montrent à quel point notre perception du monde est faillible.

En réalité, elles sont un véritable miroir de notre façon de voir le monde. Ce que nous percevons ne correspond pas toujours à la réalité physique, mais à une construction mentale. Et c’est justement ce qui rend les illusions d’optique fascinantes.

Dans cet article, nous allons explorer les différents types d’illusions, les plus connues comme les plus trompeuses, et surtout, comprendre ce que la science a réussi à expliquer sur ces mystérieuses images qui piègent notre cerveau.

1. Illusions cognitives : quand le cerveau interprète mal

La dame qui tourne : deux cerveaux, deux directions

Vous la connaissez peut-être : une silhouette qui tourne sur elle-même. Certains la voient tourner dans le sens horaire, d’autres dans le sens antihoraire. Et parfois, la direction change !

Ce n’est pas magique, c’est votre cerveau qui choisit une interprétation 3D à partir d’une image 2D ambiguë. Il oscille entre deux hypothèses, car il ne dispose pas de toutes les informations.

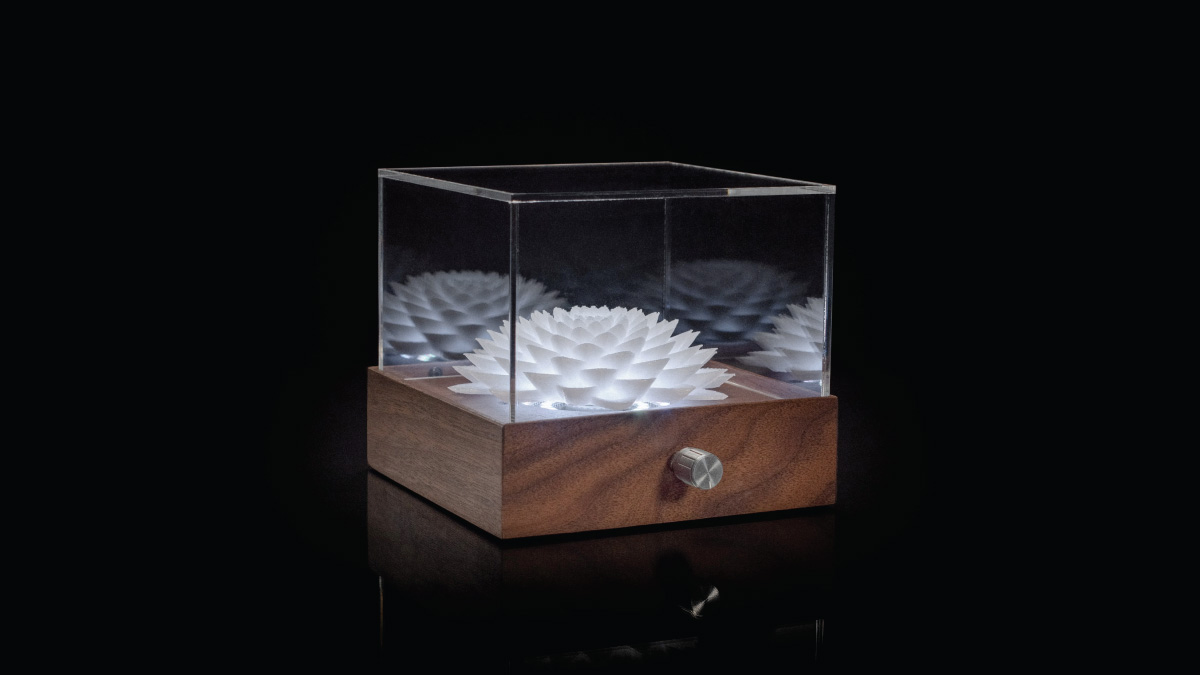

L’illusion de Troxler : quand votre cerveau efface les détails

Fixez un point au centre d’une image floue, et les détails autour disparaissent lentement. C’est l’illusion de Troxler.

Votre cerveau juge certains éléments inutiles et les ignore. Une manière d’éviter la surcharge visuelle en filtrant ce qui semble stable.

La grille d’Hermann : pourquoi voit-on des points fantômes ?

Dans un quadrillage noir et blanc, des taches grises semblent apparaître aux intersections. Pourtant, elles n’existent pas.

Ce sont des illusions liées à la façon dont nos cellules rétiniennes traitent les contrastes lumineux.

Explication scientifique : Ces illusions cognitives montrent que notre cerveau anticipe, simplifie et comble les trous. Il ne voit pas le monde, il le reconstruit. Cela implique la mémoire visuelle, les biais cognitifs et les attentes internes.

2. Illusions géométriques : lignes et formes impossibles

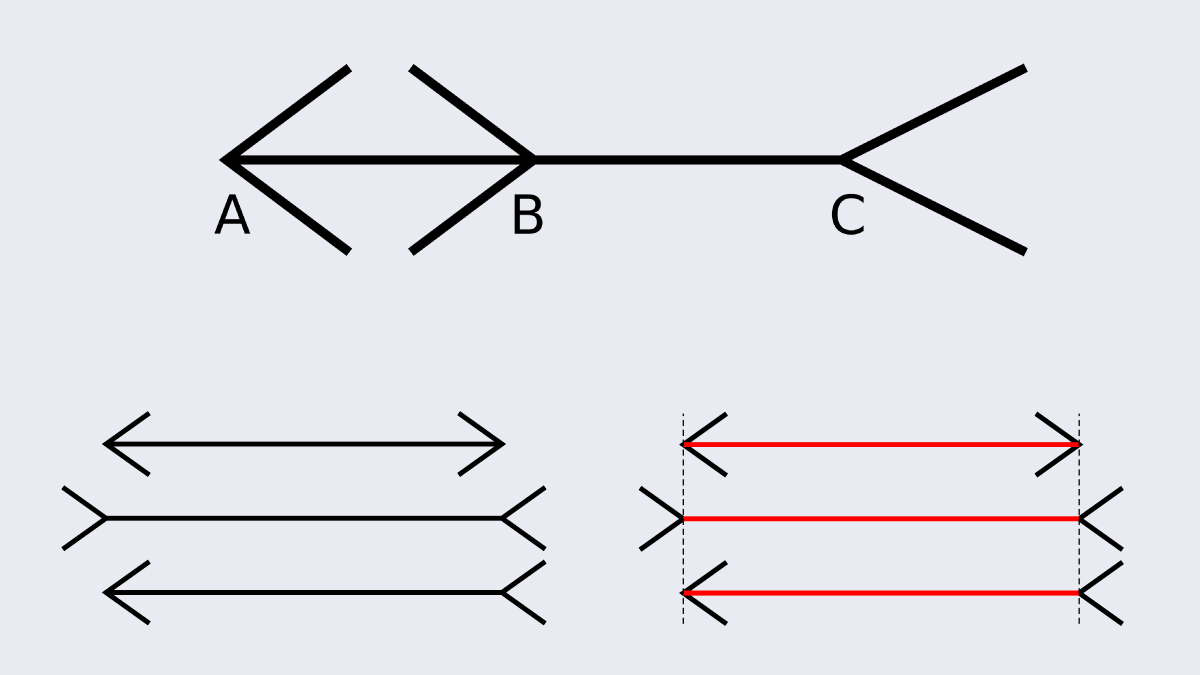

L’illusion de Müller-Lyer : les flèches qui faussent la taille

Deux lignes de même longueur, mais l’une semble plus longue. Pourquoi ? Parce que les flèches aux extrémités orientent notre perception.

C’est l’une des illusions les plus anciennes et les plus étudiées.

Le triangle de Kanizsa : une forme qui n’existe pas

Vous voyez un triangle blanc posé sur trois cercles ? Pourtant, il n’y a aucune ligne qui le dessine. Votre cerveau relie les indices visuels pour former une figure inexistante.

La table de Shepard : même surface, mais pas même perception

Deux plateaux dessinés avec différentes orientations paraissent de tailles différentes. Mais si on les mesure, ils sont identiques.

Explication scientifique : Ces illusions montrent que notre cerveau utilise des repères spatiaux et des lois de perspective pour interpréter le monde. Il se fie à son expérience plutôt qu’aux données brutes.

3. Illusions chromatiques : la couleur est une illusion

La fameuse robe : bleue ou blanche ?

C’est l’illusion qui a divisé internet : certains voient une robe bleue et noire, d’autres blanche et dorée. La faute à l’éclairage ambiant que notre cerveau tente de compenser.

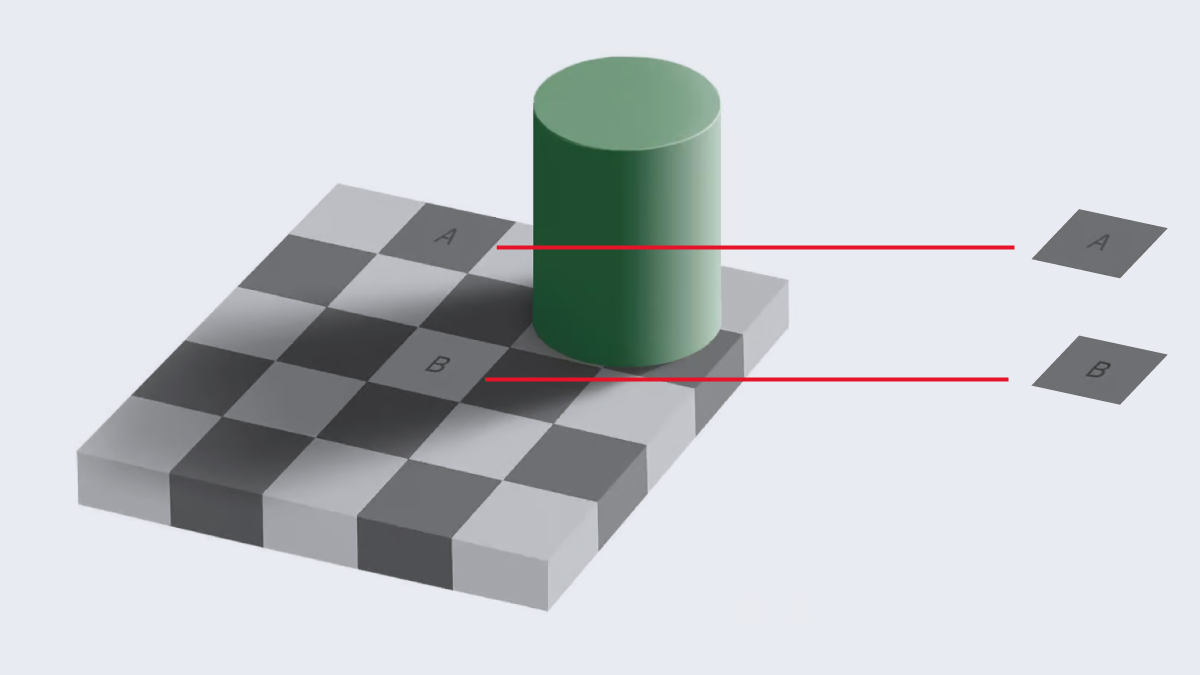

L’illusion de l’échiquier d’Adelson : deux carrés identiques

Sur un damier, deux carrés (A et B) paraissent différents en couleur. Mais ils sont strictement identiques. C’est l’ombre et le contexte qui nous trompent.

L’effet de contraste simultané : quand une couleur en change une autre

Une même couleur paraît différente selon le fond sur lequel elle est posée. C’est un phénomène très utile en design et en peinture.

Explication scientifique : Nos yeux ne voient pas la couleur de façon absolue. Le cortex visuel analyse les contrastes, l’éclairage et le contexte. C’est pourquoi la même teinte peut être perçue différemment.

4. Illusions de mouvement : quand l’immobile semble bouger

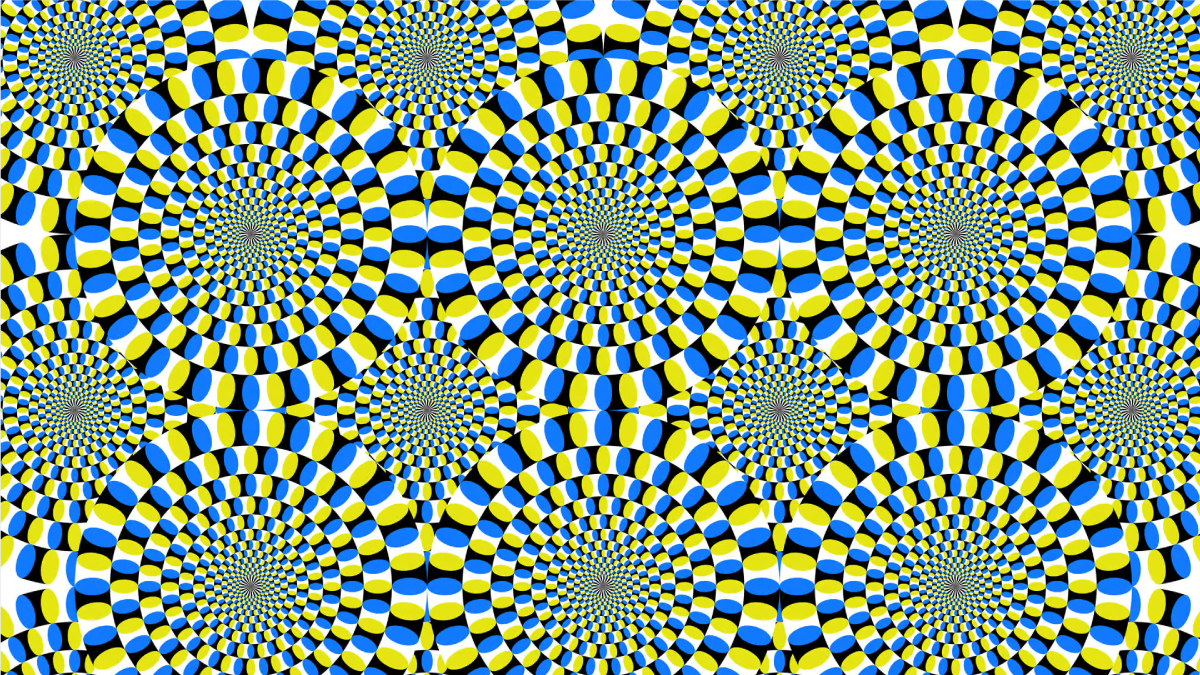

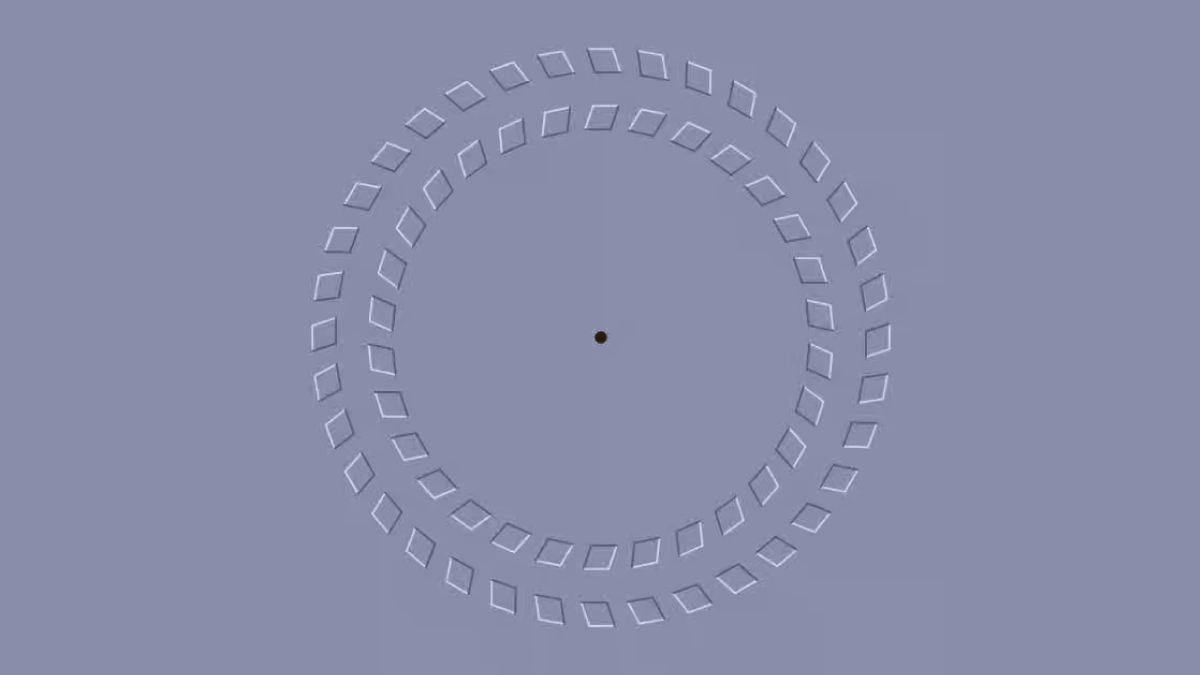

Les cercles qui tournent : l’illusion d’Akiyoshi Kitaoka

Des cercles statiques semblent se mettre en mouvement quand on les regarde. Le contraste et les motifs créent une impression de déplacement.

Effet phi et effet bêta : le secret du mouvement au cinéma

Le cinéma repose sur une illusion : celle d’un mouvement continu à partir d’images fixes. C’est l’effet phi. L’effet bêta, lui, relie les points pour créer un faux déplacement.

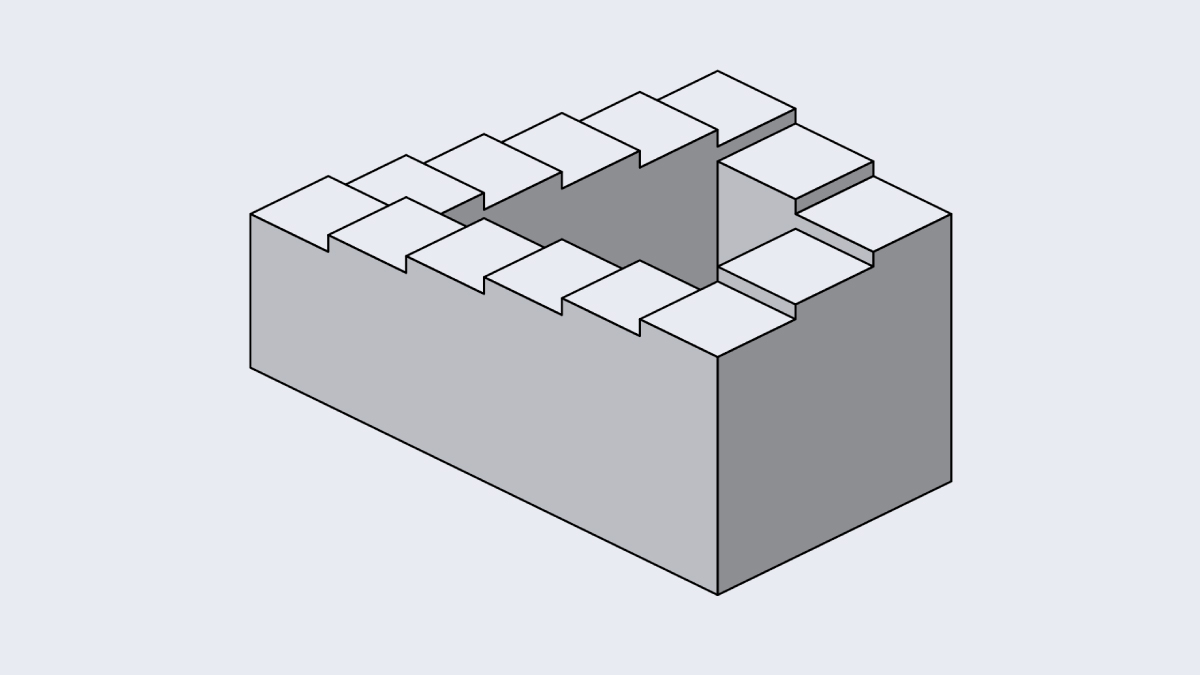

L’illusion de l’escalier impossible de Penrose

Cet escalier semble monter à l’infini, tout en revenant à son point de départ. Il viole les lois de la géométrie, mais notre cerveau le croit plausible.

Explication scientifique : Les illusions de mouvement s’appuient sur nos saccades oculaires et sur la continuité visuelle que notre cerveau tente de reconstituer. Il relie les points pour fabriquer un flux.

5. Que nous apprennent ces illusions sur notre cerveau ?

Le cerveau ne voit pas, il interprète

Nos yeux sont des capteurs, mais c’est le cerveau qui décode. Et il utilise pour cela des raccourcis, des hypothèses, des souvenirs.

L’importance du contexte visuel

Le même stimulus peut être perçu de façons opposées selon son environnement. Le contexte visuel influence la perception plus que le signal lui-même.

Comment les illusions aident les neuroscientifiques à cartographier la vision ?

Les chercheurs utilisent ces illusions pour comprendre comment les différentes zones du cerveau coopèrent. Elles révèlent les mécanismes cachés de la perception.

Conclusion

Les illusions d’optique ne sont pas de simples jeux visuels. Ce sont des outils puissants pour explorer notre cerveau. Elles nous rappellent que ce que nous voyons est une construction mentale, influencée par l’expérience, l’attention et le contexte.

En comprenant pourquoi nous nous trompons, nous comprenons mieux comment nous voyons.

Et vous, à quelle illusion avez-vous le plus cru ?

Comments (0)